オスグッド・シュラッター病(Osgood-Schlatter病)

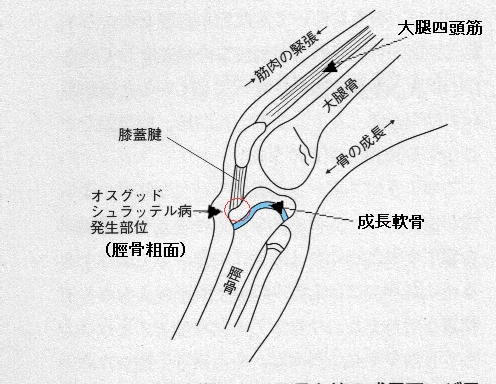

成長期において骨の成長に筋腱の伸張が追いつかず、一時的に骨に対して筋の長さが短くなり、筋の緊張が高くなる時期があります。膝関節を伸ばす筋(伸展筋)である大腿四頭筋は、成長軟骨のある脛骨粗面に付着していますが、成長期に骨の成長に対し、大腿四頭筋の伸張がおいつかず、筋の緊張が高くなると、脛骨粗面(成長軟骨)への負担も大きくなり、その結果損傷し痛みや変形をひきおことがあります。 このような状態をオスグッド・シュラッター病といい、骨の成長と筋の伸張がアンバランスな時期に、スポーツなどにより成長軟骨に対する負担が大きくなり、成長軟骨が損傷して痛みや変形などで発症する、骨端症の代表的な一例です。

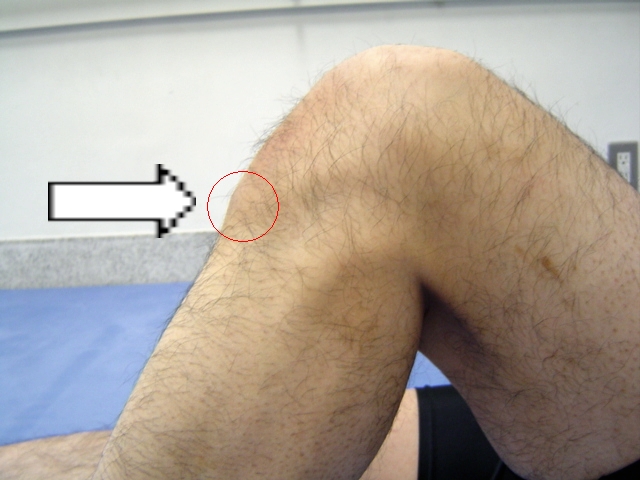

オスグッドシュラッター病は10~15歳前後の小中学生に多く発症し、競技としては、ジャンプやストップなどを繰り返し行うスポーツで男子に多く発症しますが、発生年齢は女子のほうがやや低いようです。陸上競技においてはランニング動作を繰り返す中・長距離の選手において多くみられるといわれています。また、この時期は小学生から中学生になって筋力がアップし、本格的にスポーツを始める時期でもあり、練習の質・量共に増加するため脛骨粗面への負担が大きくなりやすい状態が整っています。 発症初期の段階では、安静(運動を休む)により症状は軽快しますが、成長軟骨の損傷が高度になった場合は骨の成長が止まってしまったり(骨端線早期閉鎖)、変形が進行して脛骨から剥離した骨(遊離骨片)が残存すると、成長期が終わっても膝蓋腱に炎症を起こし運動時の痛みが出るなどの後遺症を残す場合があります。このような場合には、手術が必要なときもあります。 競技力向上に大きな影響を与え、競技変更や挫折を余儀なくされる場合もあるため、早期発見・早期対応が非常に重要です。

症状としては

があげられます。

ジャンプやランニングなど陸上競技を行うことで起こる痛みは、

症状の程度による対処法を、簡単に記載しましたが、ジャンプやランニングによる痛みが無かったり、スポーツ活動に支障がなくても、脛骨粗面部に膨隆や圧痛を認め、練習終了後などに違和感を訴える場合は、まず医療機関を受診し、個々に応じた、適切な処置・指導を受ける必要があります。

大腿四頭筋の柔軟性の低下をチェックする方法としては、うつ伏せで踵が尻(殿部)に着くように膝を曲げる方法があります。大腿四頭筋に柔軟性低下があると、膝を曲げていくにしたがって、腰が浮き上がってきます(尻上がり現象:図6)。尻上がり現象がみられたら、大腿四頭筋の柔軟性が低下していると判断します。また、殿部と踵がつかない場合は、踵と殿部との距離が手の指何本分あるか把握しておくと、柔軟性の変化を確認することが出来ます。

筋肉の柔軟性を保つことと、オーバーユース(使い過ぎ)を防ぐことが基本になります。 指導者および選手は、成長(身長の変化)・柔軟性(尻上がり現象など)・症状(圧痛チェックなど)を把握し、トレーニングの頻度・時間・強度を考慮することが必要です。また、ランニング時の路面の硬さ(ハードトラック・道路)、表面の凹凸、上り下りの変化、使い古したシューズ等により膝にかかる負担が変わることを考慮しなければいけません。 疲れや、筋肉の硬さを翌日に残さないように、ストレッチ・ウォーミングアップ・クーリングダウンを徹底し、筋肉の柔軟性を保つ工夫が必要です。 ストレッチは、運動前・運動中・運動後、または筋肉が疲労したときに実施しますが、十分なストレッチング効果を得るためには軽い運動をして筋肉を温めておくとよいでしょう(ウォーミングアップ・クーリングダウン:目安としては、軽く汗がにじみ出る程度、ジョグなどの軽い運動)。 ストレッチ・ウォーミングアップ・クーリングダウンをうまく練習に取り入れることで、疲れ・筋肉の硬さが翌日に残りにくくなるためオーバーユースを防止するだけでなく、筋の柔軟性・関節の動きがよくなり、パフォーマンス発揮にも有利になります。

ストレッチには様々な方法がありますが、一般的に多く用いられているスタティック(静的)・ストレッチを紹介します。スタティック・ストレッチは反動や弾みをつけず筋肉をゆっくりと伸ばしていき(痛みを伴わない程度)、呼吸を止めずに20~60秒程度保持する方法です。このストレッチングは安全で簡便な方法とされ、一人で行うことができ、特別な場所を必要としません。以下に、具体的な方法を示します。 まず図7から初めていき、痛みがなく軽く筋肉の張りを感じる程度のストレッチを選んで行ってください。そしてそのストレッチに慣れてきたら徐々に次に進めていき、最終的に図10まで行えるようになると良いでしょう。特に、オスグッド.シュラッター病になってから行う場合は、膝の下にタオルなどを入れて床の圧迫を軽減したり、図15~16のバリエーションのような方法で、脛骨粗面を保護して痛みを強くしないようにする配慮が必要です。また、膝を曲げるときに、膝がねじれないようよう(図11)、なるべく真っすぐ膝を曲げる(図12)ように注意してください。 *注意:大腿四頭筋だけでなく、ハムストリングスなどの他の筋肉も、バランスよくストレッチを行うことが重要です!!

選手の競技目的は多様であり、部活・クラブ等に所属しているということが多いことから、練習量や環境の設定を選手自身がコントロールするのは困難です。選手にかかわる周りの大人は、選手の訴え・症状に注意を払い、異常を見逃さないようにする必要があります。そして、異常を確認した場合は、速やかに病院で診察をうけ、医師の診断のもと、医師・選手・指導者・保護者で方針を確認しあうことが重要です。選手にとっては、膝の痛みだけでなく、練習ができない・記録が伸びない・目標とする大会に出場できない・メンバーに遅れをとるなど、精神的な負担は非常に大きくなります。 成長期で、未来のある選手につらい思いをさせ、結果として競技を棒に振らせることのないような対処が望まれます。

|